06.07.2008 / 14:56 / Ruben Schneider liest: Meditationen (Descartes)

Vom Schein zum Sein und zurück (175-181)

Menschheit in der Höhle. (Grotta di Annalena, Giardino di Boboli, Florenz. Bild: Darran & Brad, Lizenz.) Materie ist madig. Man wird müde von ihr, man muss sie ernähren, man muss sie entleeren, man muss sich mühsam in Raum und Zeit fortbewegen gegen Gravitationskräfte, Zentrifugalkräfte und Reibungskräfte. Materie ist lahm, man braucht Zeit, um erwachsen zu werden und Zeit, um seine Rente zu verdienen. Zeit, um Gedankengänge durchzuführen, Dinge zu lesen und Wissen zu sammeln. Wenn ich etwa eine mathematische Theorie erlerne, muss ich sie in beschwerlicher Weise Schritt für Schritt durchdenken und habe am Ende immer noch nichts kapiert, anstatt dass ich alles mit einemmal in einer intuitiven Schau erblicke. Wäre ich so immateriell wie die mathematischen Strukturen, lösgelöst von aller stofflichen Schwerfälligkeit, würde es vieles erleichtern und mir vorallem die Studiengebühren ersparen.

Zudem ist Materie unsicher. Sie verändert sich dauernd, sie verrottet und verfällt und in paar hundert Jahren müssen sich Historiker und Archäologen darüber streiten, was heute wirklich geschah. Materie ist unsicher, darum machen wir dauernd zweifache Durchschläge unserer Dokumente, machen Backups und bauen Archive, errichten Datenbehörden und Schiedsgerichte zur Entscheidung über all die ephemeren Begebenheiten. Und das Backup, das irgendwann mal auch das Zerplatzen der Sonne überlebt, muss erst noch ersonnen werden.

Weil die Materie so ein trügerischer Puppenflitter ist, hatte Platon auf sie gepfiffen und gesagt: Das Eigentliche ist das Immaterielle, das Dauerhafte und Unwandelbare: Die geistig-logischen Strukturen, nach denen sich auch alles Materielle zu richten hat. Sie gelten selbst dann noch, wenn alle Materie vergangen ist. Er nannte sie die "Ideen" (ίδέα bzw. εἶδος).1 Wir abstrahieren diese festen und verlässlichen Ideen nicht aus der wabernden Materie, sondern sie sind schon immer in jedem menschlichen Geist angelegt, quasi angeboren, und wir müssen uns ihrer nur wieder erinnern (ἀνάμνησις). Dafür müssen wir uns von der materiellen Welt abwenden und uns auf unseren Geist konzentrieren.

Die Meditationen von Descartes funktionieren nun ganz ähnlich: Sie heben an mit der Abwendung von der empirischen Alltagswelt, denn diese ist absolut unsicher und bezweifelbar (1. Meditation), dann tauchen sie ein in die Welt des Geistes und der Vernunft und beweisen allein dort die Wahrheit und unumstössliche Gewissheit des geistigen Ich und seiner Inhalte (hier erst findet man das wahre Sein) – um einen nicht früher als am Ende der 6. Meditation wieder in die normale Sinnenwelt zu entlassen. Erst hier, in der 6. Meditation, wird die Existenz der Materie bewiesen! Vorher spielt sich alles im rein geistigen Raum ab. Das ist im Grunde nichts anderes als Platons Höhlengleichnis2: Der Mensch sitzt von den Banden seines Körpers gefesselt im Kerker der materiellen Welt, was er sieht, sind nur Schatten von Formen und Strukturen, die aus dem Licht der geistigen Welt herabgeworfen werden an die Höhlenwand seines kümmerlichen Verlieses. Er ist es schon immer gewohnt, in den Fesseln der Materie zu leben und kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass es auch ohne sie geht. Schafft er es aber einmal, sich zu befreien und herauszukriechen aus dem Dunkel, hinein in die helle Welt des Geistes, wird er dort das wahre Sein und die volle Wirklichkeit entdecken, von der alle Schatten in der Höhle nur ein billiger Abklatsch waren. Aber er bleibt nicht im Licht, sondern kehrt wieder zurück in die Grotte, um den anderen zu berichten und ihnen den Schein als solchen zu entlarven. Genauso Descartes. Er fordert sogar in den Axiomen, Sätzen und Postulaten am Ende der 2. Erwiderungen in ziemlich unhöflichem Ton von seinen Lesern, diese Abwendung von der materiellen Welt mitzuvollziehen.3 Man muss sich vor Augen halten, was der Vater der Neuzeit hier für eine Provokation aufgebaut hat, denn heute läuft der Weltanschauungs-Mainstream genau umgekehrt: Was sicher existiert, ist die Materie und alles Geistige wird reduziert auf materielle Hirnvorgänge.

Auch Descartes nennt das Geistige "Ideen". Auch bei ihm gibt es "angeborene Ideen" (ideae innatae), selbst wenn er sie nur als Gedanken in unserem Bewusstsein (modi cogitandi) versteht. Äusserst bemerkenswert finde ich, dass Descartes in der 5. Meditation bereits die Wesensattribute der Materie aufzeigt, bevor überhaupt ihre Existenz bewiesen ist. Aber wie kann man bitteschön wissen, was das Wesen der Materie ist, wenn man noch überhaupt keinen Kontakt zu ihr hat? Auch hier folgt er Platon: Die Idee des Wesens der Materie ist ihm angeboren, sie ist ihm

"[...] so offenbar und meiner Natur entsprechend [...], dass ich nichts Neues kennenzulernen meine, wenn ich sie zum ersten mal entdeckte. Ich glaube eher, mich nur dessen zu erinnern, was ich schon längst wusste, oder erstmals aufmerksam zu werden auf etwas, das längst schon in mir war, ohne dass ich früher den Blick meines Geistes darauf gerichtet hätte." (Reclam S. 162f., Nr. 4; Meiner S. 53f., Nr.4)

So schön das klingt, ich finde es dennoch happig: Denn einerseits sagt Descartes, das Wesen der Materie bestehe in mathematischen Strukturen. Andererseits behauptet er, es handle sich bei Mathematik um angeborene Ideen in unserem Geiste. Und schliesslich sagt er in der 6. Meditation, Geist und Materie seien radikal voneinander getrennt. Wie passt das zusammen? Wenn Mathematik geistig ist und Materie völlig geistlos, dann darf die Materie keine mathematischen Strukturen haben – für einen Naturwissenschaftler wäre das eine Katastrophe. Bei Platon ist das noch konsequent gehandelt: Die Materie ist für ihn kein Objekt von Wissenschaft. Das will sich Descartes als moderner Mathematiker und Physiker natürlich nicht leisten. Also rennt er voll ins Dilemma. Ein Dilemma, das die ganze Neuzeit beherrscht.4

______

1 Vgl. Platon: Euthyphron 6d9-e1. Die Ideen sind das immaterielle Wesen (essentia) der Dinge, sie sind sogenannte Universalien. Die mathematischen Entitäten gehören für Platon noch nicht direkt zum Bereich der Ideen, sondern bilden quasi ihre Vorstufe – im Gegensatz zu vielen heutigen Platonisten in den Naturwissenschaften, für welche schon das Mathematische die platonischen Entitäten sind, z.B. C.F. v. Weizäcker oder Roger Penrose. Mathematik ist aber rein quantitativ, also auch wieder nur so ein "Auseinander" und "Nebeneinander" wie die Materie, während Platons Ideen sich auf die inhaltliche Füllung unserer Begriffe beziehen, d.h. auf ihre qualitative Einheit.

2 Politeia VII, 514a-517b.

3 Meiner-Ausgabe, S. 147 – 149. Auf den Seiten 145 – 154 steht übrigens eine sehr lesenswerte Zusammenfassung von Kernthesen der cartesischen Philosophie.

4 Vgl. Martin Schottenloher: Geometrie und Symmetrie in der Physik, 1995, S. 3 – 18.

Ruben Schneider / Dauerhafter Link / Kommentare (4) / Buch kaufen und selber lesen

22.06.2008 / 17:12

Descartes meets Penrose (175-175)

Descartes (rechts, alt), Penrose (links, neu und wuchtig), aufstrebend zur Wahrheit. (Bild: Ruben Schneider, Montreal) Descartes studierte von 1607 bis 1615, also ganze 8 Jahre lang, bei den Jesuiten am Collège Royal in La Flèche. Auch wenn bekannt ist, dass er kein Freund des Frühaufstehens war und gerne Vorlesungen verpennte, genoss der gescheite Mann eine äusserst profunde Ausbildung in der scholastischen Philosophie. Ihm muss also wahrlich bekannt gewesen sein, dass Thomas von Aquin, eine wissenschaftliche Autorität mit einem Nimbus wie heute Albert Einstein, Gottesbeweise wie den der 5. Meditation für absolut lausig hielt.1

Es gibt viele Theorien über Sinn und Zweck der 5. Meditation. Z.B. wird behauptet, dieser Gottesbeweis stamme aus einer früheren Zeit und Descartes habe ihn nur deshalb noch mit reingepackt, weil er ihn doch ganz entzückend fand. Ich glaube das nicht. Meiner Meinung nach geht es hier um etwas ganz anderes als einfach einen neuen Gottesbeweis: Es geht um die Frage, wie man Theorie und Realität, bzw. Wesen und Existenz zusammenbringt. Bei der Lektüre von Roger Penroses "Road to Reality" sprang einem diese Frage bereits mit nacktem Hintern ins Gesicht:

"Warum mathematisch schöne Theorien am Ende auch so oft richtig sind, warum also Massstäbe des Denkens relevant sind für das Erkennen der Welt, das ist ein grosses Rätsel. Verwandte Frage: Warum gehorcht das Universum überhaupt mathematischen Strukturen, die doch, so möchte man naiv annehmen, unserem Denken entspringen?" (Wo liegt die Strasse zur Realität?)

Mathematische Wahrheiten sind Wesenswahrheiten: Aus dem Wesen des Dreiecks folgt, dass die Summe seiner Innenwinkel gleich 180° ist; aus dem Wesen des Vektorraums folgt, dass jeder Vektor Element einer Basis ist; aus dem Wesen der Primzahlen folgt, dass jede natürliche Zahl >1 Produkt von Primzahlen ist; aus dem Wesen differenzierbarer reeller Funktionen folgt ihre Stetigkeit, usw. Aber was hat das mit Realität bzw. Existenz zu tun? Mathematische Gesetze sind ziemlich sinnlos, wenn sie nicht mit etwas Existierendem zu tun haben – denn wenn sie ihre Geltung rein in sich tragen, fragt sich, wieso sie überhaupt für irgendetwas gelten sollen. Ich denke, man bekommt Mathematik und Existenz nur zusammen, wenn es etwas gibt, in dessen Wesen alle mathematischen Wahrheiten gründen und bei dem die Existenz in seinem Wesen analytisch enthalten ist. Und das ist Gott. Nur in Gott werden Wesenswahrheiten und Existenz letztlich in Einheit gebracht. Mathematik und Realität haben deswegen etwas miteinander zu tun, weil sie im Endeffekt in Gott die gemeinsame Letztursache haben.2

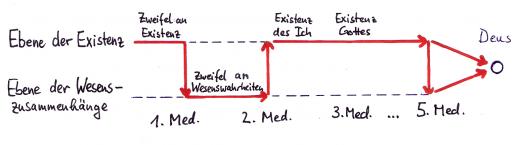

Der Verdacht, dass dieser Gedanke der eigentliche Sinn der 5. Meditation sein muss, legt sich mir durch die Struktur der Meditationen nahe, welche ich in folgendem hübschen Bildchen hingemalt habe:

Cartesisches Stagediving.

Es gibt im Text der Meditationen zwei Ebenen: Die Ebene der Existenz und die Ebene des Wesens. In der 1. Meditation zweifelt Descartes (rote Linie) Existenz an, dann springt er auf die neue Ebene der Wesenswahrheiten und zweifelt diese auch noch an durch die Hypothese des genius malignus. In der 2. Meditation springt er wieder zurück zur Frage nach der Realität, beweist dort die Existenz des Ich und in der 3. Meditation die Existenz Gottes. In der 5. Meditation hüpft er wieder auf die Ebene der Wesenszusammenhänge und führt sie jetzt in Gott mit der Ebene der Realität zusammen. So wie in der 3. Meditation die Selbstgewissheit des Ich und sein Denken letztlich in Gott begründet wurden, werden es jetzt auch die logisch-mathematischen geistigen Wahrheiten.

"Warum also ist es so, dass die physikalische Wirklichkeit so präzise der Mathematik folgt", wurde anderwärts bereits gefragt. Hier also die Antwort des alten Meisters: Weil beide, Realität und Mathematik, aus demselben Elternhaus stammen. Brüder sind sie, ungleiche zwar, aber ihre Verwandtschaft ist an charakteristischer Nasenform und am Umgangston eindeutig zu erkennen.

______

1 Vgl. Summa contra Gentiles, lib. 1, cap. 10, n. 4, und lib. 1, cap. 11, n.4.

2 Dass Existenz zum Wesen gehört, besagt wesensnotwendige Existenz. Das trifft nur auf Gott zu, alles andere, nehmen wir z.B. Stephen Fry, enthält seine Existenz nicht notwendig in seiner Wesensnatur, sondern nur der Möglichkeit nach, sei sein Wesen auch noch so göttlich. D.h. Stephen Fry kann auch irgendwann einmal nicht existieren, ohne dass dies dem Wesen von Stephen Fry widerstreiten würde. Vgl. Meiner-Ausgabe, S. 347- 351 (Bei Descartes gründen die Wesenswahrheiten jedoch im Willensakt Gottes, nicht direkt in seinem Wesen, eine These, die mir nicht schmeckt. Dennoch werden in ihm Sein und Wesenswahrheiten auf ihre gemeinsame Ursache gebracht).

Ruben Schneider / Dauerhafter Link / Kommentare (4)

19.06.2008 / 01:38 / Ruben Schneider liest: Meditationen (Descartes)

Metaphysik am Ladentisch (166-175)

Emil Tischbein, Herr Grundeis: Mehr Diebesglück durch abstraktes Philosophengeld ohne Stecknadellöcher. (Briefmarke mit Existenzspuren). Nun kommt in der 5. Meditation skurrilerweise schon wieder ein Gottesbeweis. Ich persönlich finde das ja schnafte. Aber es drängt sich dennoch die Frage auf, was dieser erneute Beweis im Aufbau der Meditationen verloren hat. Gleichwohl ist das hier vermutlich der berühmteste aller Gottesbeweise, und im Laufe der Geschichte wurde in nicht unbeträchtlichem Masse auf ihn eingedroschen: Der sogenannte "ontologische Gottesbeweis". Für Immanuel Kant ist er die Ursünde aller Gottesbeweise schlechthin.1

In meinen ersten Studiensemestern fand ich diesen Gottesbeweis immer unglaublich trivial: Wir müssen Gott alle Vollkommenheiten (perfectiones) zuschreiben, sonst ist er nicht Gott (= das vollkommenste Wesen). Nun aber ist Existenz eine Vollkommenheit – es ist vollkommener, zu existieren, als im Orkus des Nichts abzusaufen –, also existiert Gott. Die Existenz gehört zum Wesen Gottes. Das Wesen Gottes wird durch die Eigenschaften ausgedrückt, mit denen sich Gott im Kern beschreiben lässt: Einheit, Unendlichkeit, Unveränderlichkeit, Ewigkeit, Gutheit, Unermesslichkeit, usw. Und eben auch Existenz zählt dazu. – Aber wieso soll Existenz ein beschreibendes Prädikat sein? Wie komisch das klingt, kann man sich an einem etwas weniger hehren Beispiel verklaren: Nehmen wir z.B. Aleks Scholz. Hören Sie folgende Beschreibung: Aleks Scholz ist ein Mensch, er ist Schotte, Astronom, Astronaut, Piper und Jongleur, er ist manischer Bergsteiger, hat ein Hitler-Trauma und ausserdem existiert er noch. – Was fügt seine Existenz hier überhaupt beschreibend hinzu? Auch wenn ich mir diesen Aleks Scholz komplett ausgedacht habe, ist er kein anderer, als wenn er zusätzlich auch noch existieren würde.

Der Einwand, dass Existenz gar keine gehaltvolle Eigenschaft und Vollkommenheit sei, wurde Descartes schon von Gassendi serviert.2 Dasselbe sagt dann auch Kant, in seinem prominenten Talerbeispiel:

"Hundert wirkliche Taler enthalten nicht das mindeste mehr, als hundert mögliche. [...] Wenn ich also ein Ding, durch welche und wie viel Prädikate ich will, (selbst in der durchgängigen Bestimmung) denke, so kommt dadurch, dass ich noch hinzusetze, dieses Ding ist, nicht das mindeste dem Ding hinzu." (Kritik der reinen Vernunft, B 627)

Zu Deutsch: 100 Euro, die ich mir bloss ausdenke, unterscheiden sich vom Inhalt her überhaupt nicht von 100 Euro, die ich real in der Tasche habe.

Früher habe ich diese Kritik an Descartes nachgebetet wie es alle tun, die sich für besonders aufgeklärt halten. Es bedurfte einer nicht zu knappen Menge an Euroscheinen und -münzen, die bis heute durch meine unorganisierten Hände glitt, um mir die Unsinnigkeit des kantischen Einwandes vor Augen zu führen: Einen realen Euro-Schein kann ich sehr wohl mit tausenden mehr Eigenschaften beschreiben als den bloss gedachten: Er hat Knicke, Falten, Dreckspuren, Risse, Fingerabdrücke, Abnutzungserscheinungen jedweder Form. Man ist leicht dazu verleitet, beide für gleich zu halten, weil am möglichen und am realen Geld nur der abstrakte Wert interessiert. Ich weiss nicht, ob Kant jenseits der Summe seines Bankkontos jemals mit realem Geld zu tun hatte.

Hundert mögliche Taler – das Schoflige an diesem Talerbeispiel ist meiner Meinung nach ein Grundfehler, der sich an vielen Stellen neuzeitlicher Philosophie findet: Man tut so, als seien Möglichkeit und Wirklichkeit gleichrangig. Aber Möglichkeit ist immer abstrakt, während Wirklichkeit konkret ist. Ein Ding, das in allen haarkleinen Einzelheiten vollständig konkretisiert ist, ist nicht mehr bloss möglich, sondern entweder real oder unmöglich. Entweder, der 10-Euro-Schein am 19.06.2008 um 01:38:23 am Boden der linken Arschtasche meiner Jeans mit all seinen konkreten Macken existiert genau in dieser Weise, oder er ist unmöglich. Denn jeder andere Euroschein wird genau diese Konkretion nicht haben.

Dennoch ist es bizarr, dass Descartes schon wieder einen Gottesbeweis führt. Gottes Existenz hat er doch schon in der 3. Meditation in epischer Breite aufgewiesen. Will er den Leser nerven? – Könnte sein. Aber ich denke, er will einfach sagen: Es muss etwas geben, bei dem die Existenz Teil der Menge der wesentlichen Eigenschaften ist. Was das ist und warum das wichtig ist und wie dies in den Fortgang der Meditationen passt, dazu von mir das nächste mal eine abenteuerliche Konstruktion.

______

1 Kant hielt den cartesischen "Ontologischen Gottesbeweis" dummerweise für den Gottesbeweis des Anselm von Canterbury. Diese Verwechslung wirkte sich extrem misslich für Anselms Beweis aus, denn Anselm wurde dann gerne mithilfe der Argumente Kants in die Tonne getreten. Beide Beweise sind aber absolut nicht identisch. Heute weiss man, dass Kant den anselmischen Beweis überhaupt nie gelesen hat. Eigentlich recht peinlich für den grossen Aufklärer. – Vgl. Gangolf Schrimpf: Anselm von Canterbury. Proslogion II – IV. (Fuldaer Hochschulschriften, Nr. 20).

2 Meiner-Ausgabe, S. 296ff. [Antworten von Descartes S. 347ff.]: "Denn was nicht existiert, hat weder Vollkommenheit noch Unvollkommenheit, und was existiert und eine Reihe von Vollkommenheiten hat, hat nicht Dasein als noch eine besondere Vollkommenheit [...]."

Ruben Schneider / Dauerhafter Link / Kommentare (1) / Buch kaufen und selber lesen

01.06.2008 / 02:13 / Ruben Schneider liest: Meditationen (Descartes)

Descartes und die Pharmakonzerne (138-165)

Mal was anderes als Descartes: Moxibustion. Die 4. Meditation ist ein retardierendes Moment zum Thema Unwissenheit und Irrtum, ich möchte jetzt nicht darauf eingehen. Davon habe ich erstmal genug. Was mich mehr interessiert, ist die 5. Meditation, denn was hier passiert, finde ich einen ziemlichen Hammer.

Gestern habe ich lange mit einer Freundin über das Thema Wissenschaftlichkeit von TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) gesprochen, und dabei sind wir darauf gestossen, dass das Hauptkriterium für Wissenschaftlichkeit der Medizin, die Messbarkeit und Quantifizierbarkeit, direkt auf Descartes zurückgeht: Hier am Beginn der 5. Meditation erhebt er die Ausdehnung und Quantität zum Wesensattribut aller Materie (also zu dem, was das Wesen der Materie ausmacht). Alles Qualitative, also das, was man nicht in Zahlen messen kann, fliegt raus. Wenig später wird er sagen, dass das Wesensattribut des Seelisch-Geistigen dem der Materie genau entgegengesetzt ist, weshalb Geist und Materie absolut unvereinbar sind. Und warum er das letztendlich macht, offenbart er im Discours de la Méthode: Er will das Seelische aus dem Körper raushauen, um eine rein quantifizierende naturwissenschaftliche Medizin betreiben zu können.1 Geist und Materie sollen für sich abgeschlossene Systeme sein, von denen keines in das jeweils andere reinfunken kann. Die ganze bio-psycho-soziale und ganzheitliche Medizin, die man heute so feierlich wiederentdeckt, wurde von Descartes ausgehebelt.

Diesen Unterschied finde ich absolut entscheidend: Nachdem alle Materie weggezweifelt war, hatten wir es bis zum Ende der 3. Meditation mit rein Geistigem zu tun. Dieses ist bestimmt durch Inhalte, nicht durch Ausdehnung: Gedanken haben keine Länge, Breite oder Höhe. Sie haben Inhalte, und Inhalte unterscheiden sich qualitativ, nicht quantitativ: Ein Gedanke ist inhaltsreicher oder -ärmer als der andere, und nicht paar Zentimeter länger oder kürzer – man kann hier auch nicht sagen, sie unterscheiden sich in zeitlicher Ausdehnung, der Dauer, denn nicht jeder denkt gleichschnell. Was Gedanken generell unterscheidet, ist ihr inhaltlicher Gehalt. – Wenn es jetzt aber auf der Seite der Materie nur Ausdehnung und keinerlei Inhalte gibt, dann haben wir es bei Geist und Materie tatsächlich mit völlig separaten Dingen zu tun. Nun hat aber die gesamte aristotelisch-scholastische Tradition gesagt, dass es keine Materie ohne Inhalte gibt. Alles ist aus "Stoff" (materia, ὕλη) und "Form" (forma, λόγος, bzw. εἶδος) zusammengesetzt2 – in heutigen Worten: Es gibt immer nur Materie und Information (in inhaltlichem Sinne) zusammen, es gibt nichts, was keinen Informationsgehalt hätte.

Der einzige von der Kirche jemals dogmatisierte philosophische Satz ist der, dass die Seele die forma, der Informationgehalt des Körpers sei.3 Und diese Seele umfasst beim Menschen nicht nur den intellektiven Geist, sondern auch das gesamte vegetativ-sensitive Leben des Leibes. Leib und Seele sind hier keine eigenständigen "Dinge" (res) wie bei Descartes, aus denen dann der Mensch wie aus Bausteinen zusammengepappt wäre, sondern sie sind sogenannte komplementäre Koprinzipien (principia ex quo), d.h. sie sind Seinsursprünge, die den ganzen leibseelischen Menschen konstituieren und die stets nur in diesem Ganzen verwirklicht sind. Diese klassische Sichtweise der Seele ist also eine durch und durch ganzheitliche, von einer Trennbarkeit von Geist und Körper zu sprechen ist hier völlig daneben – das vollzieht eben erst Descartes. Die alte aristotelisch-thomistische Philosophie unterscheidet Geist und Materie zwar klar, aber wenn ich eins von ihr jemals gelernt habe, dann, dass Unterscheiden nicht gleich Trennen ist: Verschiedenheit bedeutet keine Geschiedenheit; wenn etwas real klar unterscheidbar ist, heisst das nicht, dass es physisch auch trennbar ist. Letztlich ist auch das gesamte moderne Geist-Materie-Problem eine cartesische Hypothek, denn es gibt kein scholastisches Materie-Form-Problem.4

Und ich glaube auch, dass Descartes die Reduzierung der Materie auf reine Quantität durch einen suggestiven Trick vollzieht: In der 1. Meditation hatte er ein gutes Argument dafür vorgebracht, dass wenigstens quantitative Grundeinheiten existieren müssten, hat es dann aber sang- und klanglos unter den Tisch fallen lassen. Es wurde lediglich pauschal und wolkig durch die allgemeine Hypothese des genius malignus angezweifelt, ohne ein konkretes Gegenargument. Jetzt, am Anfang der 5. Meditation, zaubert er genau diese Quantitäten als Wesensattribut der Materie als erstes wieder aus dem Hut. Dieser Trick ist nichts Geringeres als der Beginn des modernen Auseinanderbrechens der Welt in Geist und Materie, und die Basis der seelenlosen Körpermedizin (und auch der körperlosen Seelenheilkunde der Psychoanalyse). Wahrscheinlich war Descartes von der Pharma-Industrie gekauft.

______

1 Im 6. Teil des Discours wird der Fortschritt der Medizin von der Kenntnis der Physik hergeleitet; und auch in dem berühmten Baum, der im Brief, den Descartes an den Übersetzer der Prinzipien der Philosophie geschrieben hat, als Bild für die Philosophie/Wissenschaft genommen wird, entspringen aus der Physik die Mechanik, die Medizin und die Moral.

2 Für Liebhaber: "τρία δὴ τὰ αἴτια καὶ τρεῖς αί ἀρχαί, δύο μἐν ἡ ἐναντίωσις, ἦς τὸ μἐη λόγος καὶ εἶδος τὸ δἐ στέρησις, τὸ δε τρίτον ἡ ὕλη" (Aristoteles, Met. Λ, 1069b32-34).

3 Konzil von Vienne, 1312.

4 Vgl. David Braine: The Human Person: Animal and Spirit, University of Notre Dame Press 1992.

Ruben Schneider / Dauerhafter Link / Kommentare (2) / Buch kaufen und selber lesen

21.05.2008 / 15:31 / Ruben Schneider liest: Meditationen (Descartes)

Transzendente Trademark (133-137)

Potenzielles Ende der III. Meditation. (Bild: adamsguns.) Der radikale Zweifel ist kein Müssiggang. Mit Monsieur Descartes sitze ich nun schon seit Monaten bei Rotwein und Rauchwerk in meiner Studierstube und versenke mich in die Subtilitäten seiner Meditationen. Langgezogene Sinnweben haften zwischen mir und meinem Schreibtisch, Neurodermitis und quälende Rückenschmerzen peinigen mein kümmerliches Dasein, niemand lädt mich mehr zu Festen ein. Der universale Zweifel ist ein umfassender asozialer Mangelzustand, er muss dringend aufhören.

Ich könnte mir meine halbautomatische Browning an die Schläfen führen und mir eine Ladung Metall durch die Frontallappen treiben, aber das wäre dann schon eine Art von Resignation. Mir könnte auch einfach alles egal sein, ich regle meine Ansprüche mehrere Evolutionsstufen weiter runter, dann bin ich zufrieden wie ein Geisseltierchen in der Ursuppe. Derartiges Wegducken wäre mir jedoch zu spiessig. Der Zweifel ist leider da und jetzt rücke ich ihm direkt auf die scheussliche Pelle: Ich erfahre ihn offensichtlich als Mangel, das heisst er trägt den Vergleich mit etwas Besserem in sich, welches mir abgeht: Besser wäre es, Gewissheit zu haben als in der höchst peinlichen Situation vor sich hinzudarben, dass man möglicherweise in einer virtuellen Matrix lebt, in der selbst beste Freunde nur hohle Phantomgestalten sind. In meinem Zweifel und meinen existenziellen Bedürfnissen erfahre ich unverblümt meine Begrenztheit und Endlichkeit. Ein Wesen mit unbegrenztem Erkennen zweifelt nicht. An dieser elementaren Erfahrung des Mangels selbst wird der Zweifel jedoch ersticken:

Endliche Seiende, schwebend im unendlichen Sein. (Bild: venkane, Lizenz.) Der Mangel ist ein Weniger in Relation zu einem Mehr. Damit aber eine Relation bestehen kann, müssen ihre Relata existieren. Eine Relation zu nichts ist keine Relation. In welcher Weise existiert aber jetzt dieses Mehr gegenüber meiner Begrenztheit? Ist es eine rein gedankliche Projektion? Ich kann mir natürlich immer irgendetwas Grösseres und Besseres vorstellen, aber meine Vorstellungen bleiben dauernd in irgendeiner Hinsicht begrenzt, egal wie weit ich sie treibe, weil mein Geist einfach nicht in jeder Hinsicht unbegrenzt ist. Es mag zwar ein open end meiner Vorstellungskraft geben, aber sie wäre – in klassischer Terminologie gesprochen – stets nur potenziell unendlich: Potenziell Unendliches (das indefinitum) ist ein blosses "immer-weiter-so", eine immer weiter hinausgetriebene Grenze, aber es ist eben auf jeder Stufe nochmal überbietbar und damit begrenzt: Auch eine immer weiter aufgeblähte Endlichkeit bleibt endlich. Das sogenannte 'aktual Unendliche' (das infinitum) hingegen ist in Wirklichkeit auf einen Schlag und in jeder Hinsicht vollkommen unendlich und unüberbietbar. Keine einzige meiner Vorstellungen ist von dieser Art, keine kann jemals jenes Mehr sein, in Vergleich zu welchem meine wie gross auch immer aufgepumpte Begrenztheit schlechthin ein Weniger ist:

Meine prinzipielle Begrenztheit überhaupt erkenne ich nur durch Vergleich mit etwas prinzipiell Unbegrenzten: Wenn ich in meiner abgeschlossenen Gedankenblase hocke, erkenne ich ihre Abgeschlossenheit gar nicht, wenn es nicht ausserhalb ihrer auch etwas gibt, wogegen sie abgeschlossen ist. Dieser "Aussenbereich" kann zwar auch wieder eine weitere abgeschlossene Blase sein, und diese wieder in einer grösseren Blase, usw., dieses Spiel kann potenziell endlos weitergetrieben werden. Aber all diese potenziell unendlich vielen abgeschlossenen Blasen müssen innerhalb einer völlig und in jeder Hinsicht unabgeschlossenen Grundblase existieren: Dem aktual Unendlichen, dem absoluten Sein, Gott.1

Tiefergelegtes Argument. (Bild: willvision, Lizenz.) Das ist meines Erachtens das ganze Tiefenargument des cartesischen Gottesbeweises.2 Zum einen birgt der radikale Zweifel das Wissen um die Existenz des endlichen Ich in sich ("Ich zweifle, also bin ich"), zum anderen enthält er implizit das Wissen um die Existenz eines schlechterdings unendlichen Hintergrundes, vor dem das Ich überhaupt als endlich und mangelhaft erfasst werden und somit der Zweifel anheben kann. Der cartesische Beweis beleuchtet eine Grundstruktur des endlichen Geistes als solchen: Er trägt in sich selbst schon den Verweis auf ein unendliches Sein.3 Gott hat, wie Descartes schreibt, dem menschlichen Geist seine trademark eingeprägt, und diese trademark ist nicht vom Produkt selbst verschieden: Der Geist als Ganzer ist die Signatur Gottes (III. Med., Reclam S. 133, Nr. 38). Indem der Geist auf sich selbst und seine gesamte Endlichkeit reflektiert, ist er bereits beim Unendlichen und Absoluten.

Mit dem Unendlichen enden nun endlich auch die III. Meditation und der universale Zweifel. Ich weiss jetzt: Ich bin nicht mehr allein in der Welt. Wenigstens Gott ist auch noch da. Und drei weitere Meditationen. Bis zu diesen gehe ich jetzt aber ein Bier trinken.

_______

1 Der unendliche Bereich ist hier auch nicht einfach eine ausdehnungsmässige (quantitative) Unendlichkeit wie das Universum, denn beim jetzigen Stand der Meditationen sind wir noch nicht so weit, dass die Existenz des materiellen Universums bewiesen ist (und für Descartes ist Ausdehnung das Wesensattribut der Materie), das geschieht erst in der 6. Meditation. Es geht hier um die Endlichkeit meines Denkens und Seins. Beide sind nicht etwas Ausgedehntes (Quantitatives), sondern etwas Qualitatives, auch wenn hier der Anschaulichkeit halber quantifizierende Bilder dafür benutzt werden.

2 Descartes lässt das Tiefenargument z.B. in III. Med., Nr. 24, S. 121/122 (Reclam) anklingen. Ausformuliert ist es eine Art transzendentale Reduktion, ein Aufweis der Möglichkeitsbedingungen des endlichen Denkens überhaupt.

3 Das entspricht dann ganz den klassischen Gottesbeweisen, welche sagen: Gott ist das subsistierende Sein selbst, das "esse ipsum subsistens".

Ruben Schneider / Dauerhafter Link / Kommentare (3) / Buch kaufen und selber lesen