04.11.2007 / 15:48 / Ruben Schneider liest: Meditationen (Descartes)

Folk Ontology (1-65)

Zweifellos prachtvoll: René Descartes. Ich zerstöre jetzt meine bisherigen Meinungen und Überzeugungen. Zuallererst diejenige, dass das Vorwort eines Werkes zum sofortigen Lesen da ist. Ich überblättere die Grussworte von Descartes an die Doktoren der Sorbonne-Fakultät in Paris, die Vorrede an den Leser und die Übersicht über die Meditationen und fange gleich mit der 1. Meditation an – was in diesem Falle eigentlich eine Sauerei ist, denn vor allem auch in der Übersicht über die Meditationen steht sehr Wichtiges, aber das wird vorerst bis zum gegebenen Zeitpunkt warten müssen.

Also, 1. Meditation aufschlagen. Kurz das historische Drumherum zum Einstieg: Frankreich, 1641, René Descartes sitzt mit einer Flasche Rotwein vor seinem Kamin, der barocke Kragen leger geöffnet. Der Vater der Neuzeit wird sich gleich systematisch in die Krise stürzen. Die Philosophie seiner Zeit ist nicht mehr Hort von Gewissheiten, es gibt hunderte verschiedene Lehrmeinungen, wilde Spekulationen, frustrierende Debatten. Michel de Montaigne und Pierre Charron haben die antike Skepsis wiederbelebt, jene These, dass man überhaupt nichts sicher wissen kann. Pedro Calderón hat unlängst sein Drama "Das Leben ist ein Traum" herausgebracht und damit das Lebensgefühl der Zeit getroffen. Auch Descartes merkt, wieviele seiner früheren Meinungen nicht stimmen, an wieviel Mist er von Jugend auf geglaubt hat, wie unsicher sein Weltbild ist. Doch jetzt will er seinen weltanschaulichen Augiasstall einmal gründlich ausmisten. An welchen Überzeugungen kann er zweifeln, was alles könnte Mumpitz sein, was wird am Ende übrigbleiben? Sein Ziel lautet: Radikaler Neuanfang ohne alle Vorgaben. Im Speziellen: Gewissheit der Wissenschaft. Denn damals waren die Naturwissenschaften noch jung und wenig etabliert. Ihre Thesen widersprechen vielfach dem Augenschein und bisherigen Annahmen (Erde kurvt um Sonne, nicht umgekehrt; die Sonne ist grösser, als sie aussieht; es gab mancherlei Eklats, man denke nur an den Galileiprozess, etc.) – so ein komisches Wissenschaftsding, das uns dauernd widerspricht und unsere Weltbilder umkrempelt, das macht nicht sehr zuversichtlich.

Descartes ist ein ziemlicher Systematiker. Er will mit seiner Reflexion über Zweifel und Gewissheit den Weltenbau hinabsteigen bis zum rock bottom, dem Punkt, wo sich der Spaten der Reflexion umbiegt. Dorthin, wo man also etwas in der Hand hat, was wirklich da ist und wirklich so ist, wie man es begreift. Von diesem sicheren Fundament aus will er dann Stück für Stück weitergehen und rational erschliessen, was noch alles sicher existiert. Es geht darum, die Tragfähigkeit unserer alltäglichen folk ontology zu prüfen, und zu zeigen, dass eine durch den Zweifel gereinigte Ontologie keine kulturelle, religiöse oder persönliche Geschmacksfrage mehr ist. Wäre die Ontologie eine reine Geschmacksfrage, dann wären auch die Naturwissenschaften eine reine Geschmacksfrage, da sie auf ontologischen Voraussetzungen aufbauen (z.B.: Es gibt eine physikalische Realität unabhängig von unseren mentalen Zuständen. Die Interaktion der Materie erfolgt aufgrund mathematischer Gesetze. Wir sind in der Lage, diese Gesetze zu erkennen und zu beweisen, etc.).

Das Prinzip, das Decartes anwendet, ist ziemlich pedantisch: Woran man auch nur den geringsten Zweifel anmelden kann, das fliegt raus. Wenn 0,0001% Zweifel möglich sind, dann ist es aus für die betreffende Behauptung. Der Zweifel, der dabei vorgebracht werden darf, unterliegt selbst aber strenger Rationalität. Beliebiges Herumzweifeln ist nicht drin. So ein bequemes Herumgeeier à la "Es könnte ja auch alles ganz anders sein", das zählt für Descartes nicht. Für den Zweifel gilt das Kausalprinzip: Es muss jeweils eine hinreichende mögliche Ursache für den Zweifel aufgezeigt werden (dahinter steckt die interessante und gar nicht so einfach zu beantwortende Frage: Warum können wir eigentlich irren?). Und wenn Sie sich die 1. Meditation schonmal angeguckt haben, wird Ihnen aufgefallen sein, wie schwierig so ein rationaler Zweifel ist. Es ist gar nicht so leicht, alles Mögliche sinnvoll anzuzweifeln, Descartes muss ziemlich schwere Geschütze auffahren (z.B. den genius malignus, das Matrix-Szenario). Doch dazu im nächsten Text, ich brauche jetzt erstmal eine Pause.

Eine Frage gleich zum Vordenken: Wie ist es eigentlich mit den rationalen Gründen für den Zweifel selbst, sind die auch bezweifelbar? Wenn ja, dann wäre das recht misslich für das Unterfangen, denn dann ist der Zweifel bezweifelbar, also obsolet.

Footnote: Hier unten in dem Progress-Balken sind die Seitenzahlen der zweisprachigen Reclam-Ausgabe angegeben.

Ruben Schneider / Dauerhafter Link / Kommentare (3) / Buch kaufen und selber lesen

04.11.2007 / 11:29 / Sascha Lobo liest: Der ewige Spiesser (Ödön von Horvath)

Der ewige Spiesser

Eine gewisse Ähnlichkeit mit Joachim Lottmann muss man Ödön von Horváth zugestehenEinen besseren Vornamen als Ödön von Horváth kann man schon mal gar nicht haben. Dabei ist es sehr leicht, schlechte Namen zu haben, exotische Gemüse etwa heissen oft hässlich. Topinambur hört sich noch nicht einmal ausgedacht an, Portulak mutet wie ein verunglücktes Portugal an und Tapioca wie der uneheliche Bruder von Noriega. Ödön aber ist die ungarische Version von Edmund, was wiederum Schützer des Besitzes heissen soll, was jedoch so wenig mit irgendwas anderem zu tun hat, dass ich diese Faktensackgasse verlassen möchte und direkt zum Buch "Der ewige Spiesser" komme.

Vielleicht sollte ich sagen, dass ich dieses Buch schon mal gelesen habe. Ich weiss nicht mehr ganz genau wann, aber es war in einer schwierigen emotionalen Gesamtsituation, es kann sich also nur um die Jahre 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 oder 2004 handeln. Erinnerlich ist mir das Buch, weil es, so schrieb ich damals irgendwo auf, mir die beste halbe Stunde des gesamten Halbjahrs bescherte. Eventuell handelte es sich um 2004. Der Grund dafür ist einfach: Das Buch "Der ewige Spiesser" von Ödön von Horváth, ein Kurzroman aus dem Jahr 1930, enthält den lustigsten Satz der Literaturgeschichte. Ich muss wiederum etwas ausholen und erläutern, dass mich der Begriff "Bohème" seit vielen Jahren verfolgt, er gärte praktisch in meinem Kopf innen drin, bevor er sich dann in einem auch für mich überraschenden Seitenschlot 2006 heftig entlud. Dementsprechend heftig habe ich bei der Lektüre des Buchs reagiert, als auf Seite 181 kurz hintereinander erst der Begriff Bohemien und dann sofort der beste Satz der Literaturgeschichte auf mich einstürzte, ich erinnere mich doch wieder, es muss im Herbst 2004 gewesen sein, ich sass mit einer Flasche Augustiner in der abgewracktesten Strand- bzw. viel mehr Stegbar Berlins, dem Club der Visionäre, las diesen Satz und meine Atmung setzte aus. Mein Bewusstsein hatte sich regelrecht an dem Satz verschluckt, obwohl er sehr kurz ist, aber in seiner Wirkung glich er einer verschluckten Gaspatrone mit Zeitzünder.

Eventuell hat mich dieser Satz gerettet, denn ich war damals in eher desolater Stimmung und brauchte den monatlichen Weltvorrat an Selbstmitleid in der Regel in drei bis vier Stunden ganz allein auf. Von mir verfasste Texte aus dieser Zeit zeigen ein heute kaum mehr nachvollziehbares Mass an mir selbst vorgespielter Verzweiflung. Der Satz aber riss mich jählings heraus, ich bekam wieder Luft, der Himmel klarte auf, die Nacht wurde warm und der folgende Tag strahlte golden über meinem Kopf bis heute.

"Soziologisch betrachtet, stammte er aus k. u. k. Offiziers- und Beamtenfamilien, aber er hatte nie was übrig für das Bürgerliche. Er war der geborene Bohemien. Bereits 1905 ging er ohne Hut."

Sascha Lobo / Dauerhafter Link / Kommentare (7) / Buch kaufen und selber lesen

03.11.2007 / 19:05 / Kathrin Passig liest: Alles (von allen)

Jochen Schmidt: Gebrauchsanweisung für die Bretagne (7-26)

Da Frau Andrae offenbar noch damit beschäftigt ist, Schmidts wichtigste Körperfunktionen von aussen zu streicheln, und die Lesemaschine ihre Existenz Jochen Schmidt verdankt, ist es sicher nicht unangemessen, wenn ich die Wartezeit mit den ersten 20 Seiten seiner Gebrauchsanweisung für die Bretagne überbrücke.

Da Frau Andrae offenbar noch damit beschäftigt ist, Schmidts wichtigste Körperfunktionen von aussen zu streicheln, und die Lesemaschine ihre Existenz Jochen Schmidt verdankt, ist es sicher nicht unangemessen, wenn ich die Wartezeit mit den ersten 20 Seiten seiner Gebrauchsanweisung für die Bretagne überbrücke.

Erster, wenig überraschender Eindruck: Das Buch handelt gar nicht von der Bretagne! Es handelt von Jochen Schmidt. Da ich in der Bretagne schon mal war und so bald nicht wieder hinfahren werde, Jochen Schmidt aber andauernd begegne, steigert das für mich den Nutzen des Reiseführers. Ausserdem lindert die Lektüre meine Selbstzweifel wegen des neuen Ichsagebloggings, denn Schmidt sagt in einem einzigen Absatz öfter "ich", als es mir voraussichtlich in jahrelanger Lesemaschinenarbeit gelingen wird.

Cape of fear, der Film heisst ja wohl Cape Fear, ein Lektorat war dem Piper Verlag wohl zu teuer, oder aber es wurde so lektoriert, wie Harry Rowohlt es von Übersetzungen beklagt, nämlich ein Fehler raus, zwei neue rein. Da meine Debuggingtechnik im Maschinenraum der Lese- und Riesenmaschine aber exakt so funktioniert, und da man Schmidt immerhin seine Standardfehler aus dem Text zu korrigiert haben scheint, will ich mal nicht so sein.

Verdammt, jetzt wird Französisch gesprochen, und dabei wird mir klar, dass Schmidt, in Brest gelebt habend, sicher Französisch kann und ich nicht. Die Vorstellung, dass Schmidt etwas kann, was ich nicht kann, ist mir unerträglich, gleich morgen werde ich ein französisches Buch lesen müssen, um aufzuholen.

Und jetzt doch noch das Schmidtsche Komma-vor-als: "Hoffentlich habe ich diesmal mehr Glück, als bei meinem ersten Besuch mit dem Auto." Ein Korrektorat war dem Piper Verlag wohl zu teuer, was sind das für Zustände heutzutage, eines Tages wird es den Verlagen ergehen wie heute der Musikindustrie, und dann wird es ihnen leid tun.

"Dann stosse ich auf meine eigene Telefonnummer", behauptet der in einem Brester Telefonbuch blätternde Schmidt, darf man so lügen? Das Telefonbuch von Brest hat nur drei Seiten, und Schmidt hat nach einem Bretonen namens Schmidtoc oder wie man dort halt heisst, gesucht, klar. Seinen eigenen Namen in den Telefonbüchern fremder Städte nachschlagen, das hätte ich jetzt nicht mal Schmidt zugetraut. Aber immerhin steht er im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen tatsächlich in fast jeder Stadt im Telefonbuch.

"Denn dieser Ort ist zwar abweisend und trist, aber die Menschen sind um so herzlicher." Dazu sage ich jetzt nichts, der Satz tut Schmidt sicher auch schon leid. Und vielleicht ist der Ort ja auch wirklich abweisend und trist, die Menschen sind dafür aber um so herzlicher, dafür kann der Autor ja dann nichts, da muss man auch mal den Mut haben, zu den Tatsachen zu stehen. Meine 20 Seiten sind um, mehr werde ich heute nicht über die Menschen, die Architektur, die Landschaft und die Geschichte von Jochen Schmidt erfahren.

Fundort: Ungelesene Bücher, eigene

03.11.2007 / 13:07 / Aleks Scholz liest: The Road to Reality (Roger Penrose)

Ein sehr altes Theorem (25-50)

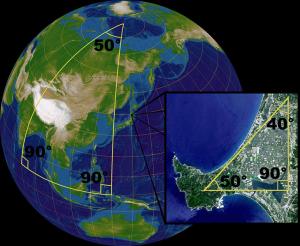

Elliptische Geometrie (in 2D): Nur kleine Dreiecke, z.B. in Japan, haben noch korrekte Winkel. (Quelle, Lizenz)Euklid ist ein Idiot. Ein ganzes Postulat verbraucht mit der Aussage, dass alle rechten Winkel gleich sind, was für eine Verschwendung. Dabei hatte er nur fünf! So nützliche Dinge hätte man in das vierte Postulat stattdessen stecken können. Schön wäre es zum Beispiel, gäbe es heute ein Euklidsches Postulat, das Nachtspeicheröfen als einen Goldstandard für fehlende Logik einführt (liefern Hitze, wenn man sowieso im Bett liegt), so dass man jede in der Welt auftretende Logik in negativen Nachtspeicheröfen messen könnte. Aber nein: Alle rechten Winkel müssen unbedingt gleich sein.

Als ich Roger Penrose zum ersten Mal missbrauchte, war ich genauso ein Idiot wie Euklid. Noch nicht ganz geheilt von der festen Überzeugung, zum einen unsterblich, zum anderen das nächste grosse Ding zu sein, stieg ich voll in die Kosmologie ein und hatte nach drei Schritten im Sumpf die Schnauze voll, eine Erfahrung, die mir viel später in den schottischen Highlands noch nützlich sein sollte. Zum Glück hatte ich es vorher schon geschafft, unter wohligem Schaudern eine Passage aus Penroses Computerdenken in meinem allerersten Liebesbrief zu zitieren, dessen Anlass und Folgen allerdings weniger wohlig waren. Die Passage steht auf derselben Seite wie Gödels Satz, der mich leider bald wieder einholen wird (S. 379 laut Index). Im Gegensatz zu Hawking schien mir Penrose damals tatsächlich mehr Mensch als Freak zu sein; ich meine, er kann laufen, essen, bewegt sich normal und braucht keine Computerstimme, um Vorträge zu halten. Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass er gut zehn Jahre und einen halben Liebesbrief später die Welt in einem papiernen Ziegelstein erklären würde.

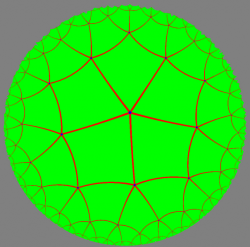

Hyperbolische Quadrate: schief und krumm (Quelle)What is a 'square' after all? (zwei Seiten später) So, it is indeed true that we can prove (...) that squares (...) actually do exist. Was passiert eigentlich mit Quadraten, wenn man das Licht ausmacht? Ah, sie verschwinden, es sei denn, sie sind nachtleuchtend wie der Basketballkorb an der Tür. Voll interessant. Verdammt, fuck, fuck, fuck, ich komme so nicht weiter. Wir brauchen dringend noch nichteuklidische Geometrie, für die wir wiederum das fünfte Euklidsche Postulat brauchen, das zur Abwechslung brauchbar ist und in abgewandelter Form ungefähr so aussieht: Stelle man sich eine Gerade vor und daneben einen Punkt. Dann, so Euklid, und ich gebe ihm da recht, gibt es durch diesen Punkt genau eine andere Gerade, die zur ersten Geraden parallel ist. Mit diesem Postulat kann man schöne Dinge bauen, Quadrate zum Beispiel, Häuser, Billy-Regale oder den Satz des Pythagoras, aber jetzt kommt's: Es gilt nur in einem speziellen Universum mit euklidischer Geometrie, und wir wissen noch nicht so genau, ob wir in so einem wohnen. Solange das nicht klar ist, bleibt die Existenz von Billy-Regalen pure Spekulation.

Die unendlichfach denkbaren nichteuklidischen Geometrien zeichnen sich dadurch aus, dass Parallelen keine Parallelen sind, die Dreieckswinkel sich nicht zu 180 Grad addieren und auch sonst alles schief und krumm aussieht. Der Satz des Pythagoras gilt dort übrigens auch nur noch für sehr kleine Dreiecke. Am besten kann man sich diesen Kram vorstellen, wenn man den Raum lokal krümmt, je nach Vorliebe entweder nach aussen (elliptisch) oder nach innen (hyperbolisch). Man erkennt, dass es bei nichteuklidischer Geometrie schwerfallen könnte, ein brauchbares Haus zu konstruieren. Schottland ist ein zutiefst nichteuklidischer Ort.

Aleks Scholz / Dauerhafter Link / Kommentare (3) / Buch kaufen und selber lesen

03.11.2007 / 08:54 / Kai Schreiber liest: The Power Broker (Robert A. Caro)

Von der Macht (3-31)

MACHT! Manche Leute nennen ihre Fernbedienung "Die Macht", eine hübsche Illustration der Tatsache, dass es den Menschen nach Einfluss und Anerkennung verlangt, und er sich notfalls eben eine Welt bastelt, die klein genug ist, von ihm klaglos regiert zu werden. Ich zum Beispiel habe die volle Gewalt über die Form meines Kissens, mit einem Fingerschnippen entstehen da Kuhlen und Dellen. Eine blosse Handbewegung schafft einen Knick. Es hilft aber alles nichts, der Ziegel ist zu dick, im Bett kann man das nicht lesen. Im Bett soll man ja sowieso nicht lesen, denn wenn man einschläft und das Buch ist noch offen, laufen die Buchstaben aus und sauen alles ein. Zapp.

Das recht lange Vorwort des Ziegels hat offenbar den einzigen Zweck, uns die groteske Bedeutung Moses vorzurechnen. Brücken, Expressways, Parkways, Dildos, Parks, Spielplätze, Wohnblocks, Hamsterräder, es hagelt Gebäude, Gelände und Zahlen, und zwar grosse. Hunderttausende mussten aus- und umziehen, Millionen wurden vergeudet, für Milliarden wurde gebaut, Brillionen Tonnen Beton in Grillionen Betonpfeilern vergossen. Moses also hatte eine immense Fernbedienung, und Caro schielt ihm neidisch aufs Gerät. Zapp.

Interessanter als dieses Stadtplanerquartett (sieben Zylinder, fünftausend PS, eine Brillion Tonnen Beton) sind vielleicht die beiden Anekdoten, die sich hier wie zwei Duellanten vor dem Auseinanderschreiten Rücken an Rücken gegenüber stehen. Oder vielmehr ja wohl das Gegenteil von gegenüber. Vielleicht aber auch nicht, denn die Schwimmstory ist eher lahm, der wortlos einknickend den Wisch unterschreibende neugewählte Bürgermeister ein dummes Klischee, und die Pointe des ganzen dünn und fade. Zapp.

Schön hingegen die Vorstellung, der Zar der Brücken und der Tunnel habe in einem Betongebäude unter einem Knoten aus Strassenschleifen gehockt wie eine fiese Kröte im Netz einer haarigen Spinne, und den Vorbeifahrenden den Tribut in Nickeln und Daimen aus den Taschen gelutscht. Zumal ich in unmittelbarer Nähe dieses Krötenlairs erst ganz kürzlich mit vierzig Killionen anderen rumstand und LCD Soundsystem und Arcade Fire hörte, nichts Böses ahnend. Kalte Schauer. Angst. Und alles vor dem ersten Kapitel.

Kai Schreiber / Dauerhafter Link / Kommentare (1) / Buch kaufen und selber lesen