12.11.2007 / 16:08 / Jan Bölsche liest: Mecki im Schlaraffenland (Eduard Rhein)

Administer The Test! (3-4)

Hat auch eine harte Tür: die Grenze zum Giraffenland (Foto: regular)Wir schreiben das Jahr 1952 und Eduard Rhein "Mecki im Schlaraffenland". Die Sowjetunion befindet sich offiziell noch immer im Kriegszustand mit Deutschland, stellt Zäune an der Zonengrenze auf und montiert Alarmanlagen. Das Amt des Bundeskanzlers der BRD ist eben erst erfunden und mit Konrad Adenauer besetzt worden. Der entdeckt das stets zielführende Konzept "Sprich nicht mit den Schmuddelkindern" für die deutsche Aussenpolitik und schreibt es drei Jahre später in der Hallstein-Doktrin fest, die besagt, dass die BRD es blöde fände ("acte peu amical") wenn andere Länder diplomatische Beziehungen mit der DDR aufnehmen würden. Kalter Krieg heisst diese Innovation.

Niemand – also echt jetzt – hatte damals die Absicht, eine Mauer aus Honigkuchen zu errichten.

Genau vor der stehen jetzt aber Mecki, seine sieben echt syrischen Goldhamster und auch noch zwei walking-talking Teddybären, deren Existenz mir bislang irgendwie entgangen war. Diese munteren Ausflügler sehen sich nun mit der schlaraffischen Einwanderungspolitik konfrontiert. Diese steht jener der Schweiz in nichts nach, wie durch ein Gebirge aus Hirsebrei, das das Staatsgebiet zusätzlich umschliesst, recht unsubtil angedeutet wird.

Es gilt unter Beweis zu stellen, das Appetit und Schlafbereitschaft der Einreisewilligen den schlaraffischen Standards genügen, da ansonsten eine Unzufriedenheit der Neuankömmlinge über das allgemeine Arbeitsverbot im Lande zu befürchten wäre. Diese Sorge ist nicht ganz unberechtigt, wie uns Ferriss lehrt: Auf seiner Suche nach dem Rezept zum Glücklichsein identifiziert er zunächst das Gegenteil von Glück, um es ausmerzen zu können. Und das Gegenteil von Glück sei nicht etwa Unglück, sondern Langeweile. Ferriss betont daher ausdrücklich, es sei unabdingbar, einen Plan zu haben, was man mit der vielen freien Zeit anfangen wolle, wenn es erst gelungen sei, das nötige Arbeitspensum auf 4 Stunden die Woche zu reduzieren.

Noch vier Wochenstunden mehr haben Mecki und seine Freunde jenseits der Grenze zu füllen. Und zwar mit Essen und Schlafen, denn alles andere ist verboten.

Totalitäre Staaten klären die Tauglichkeit potenzieller Staatsbürger noch vor Ort an der Grenzanlage. Das ist elegant und spart Unkosten. So macht es zum Beispiel Robot Planet:

Robot #1: "Administer the test."

Robot #2: "Which of the following would you most prefer? A: a puppy, B: a pretty flower from your sweety, or C: a large properly formatted data file?"

Robot #1: "Choose!" (Leela and Fry whisper)

Fry: "Uh, is the puppy mechanical in any way?"

Robot #2: "No, it is the bad kind of puppy."

Leela: "Then we'll go with that data file!"

Robot #2: "Correct."

Robot #1: "The flower would also have been acceptable."

Robot #2: "You may pass."

(Futurama – Fear of a Bot Planet)

Im Falle des Schlaraffenlandes spart man zusätzlich noch Personalkosten, indem man die Grenze gleich als essbaren Einreisetest anlegt. Zugegeben: die Schlaffähigkeiten bleiben ungetestet. Und wer mal zwei Sekunden darüber nachdenkt, erkennt, dass man eine mit Hirsebrei gefüllte Hohlwand aus Honigkuchen auch überwinden kann, ohne dabei eine einzige Kalorie zu sich zu nehmen. Mit Fleiss und Arbeitseifer nämlich. Wir haben es hier mit einem fundamentalen Designfehler zu tun.

Das fällt ihm auch gerade auf, als er versonnen auf die beiden bereits friedlich schlafenden Kinder im Gitterbett blickt. Walter Ulbricht klappt vorsichtig das Igel-Buch aus dem Westen zu und blickt noch eine Weile gedankenverloren auf die Gitterstäbe, die die Kinder umschliessen: Eine Mauer. Die Idee ist so schlecht nicht. Aber aus Honigkuchen?

12.11.2007 / 00:13 / Angela Leinen liest: Klagenfurttexte

Nadol.. Nie wieder.. Salino

Borsalino weg?Gestern kündigte ich Zeitsparen durch Selberlesen an, aber heute ist ja Sonntag, Zeitvergeudungstag. 1980 las Bodo Kirchhoff in Klagenfurt den fast zwanzig Seiten langen Text An den Rand der Erschöpfung weiter (Anfang, der ganze Text steht in Klagenfurter Texte 1980). Kirchhoff gewann dafür keinen Preis, bekam aber von Sten Nadolny ein Achtundzwanzigstel von dessen Preisgeld (100.000/28 Schillinge). Siehe Bachmannpreis-Archiv des ORF .

Inhalt: Der Ich-Erzähler sitzt zwischen 23 Uhr und gegen Mitternacht zu Hause am Telefon, stoffwechselt und vermisst seinen Borsalino:

Auf einem anderen Fotod.. welches etwa hier hing.. gefähr dort hinten da, waren die Geschlechts.. zuteil.. gehörigkeit.. die erste Hörigkeit, die erste und die letzte.. Te Woche.. hatte ich noch meinen Hut.

Nach ein paar Seiten kam mir der Text lang und unlesbar vor. Ich stellte fest, dass es sich bei dem Text um ein Stück Musik mit komponierten Mikrofonaussetzern handelt. Ein Hörspiel.

Ich las darum den ganzen Text zügig in ein MP3 hinein. Das dauerte 36 Minuten, obwohl ich schnell las. Sind die liegenden Doppelpunkte Atemzeichen? Zum Stoffwechseln kam ich nicht. Mit dem anschliessenden Anhören hatte ich die Zeit für meine innere Jurydiskussion aufgebraucht. Ab jetzt ist also alles Dreingabe.

Schweiss, Stuhl, Urin, Sperma, Tränen.. was darüber hinaus noch an Resten so anfällt, wie Haare, Fingernägel, Nasenschlacke, Schuppen und und wieder kleine Hautpartikel von den Beinen.. sich über den Raum verteilen zu einem Polster, einer natürlichen Isolation, einer Wärmedämmung, einem Humusboden, dem Schnittlauch und Radieschen gedeihen.. aller Voraussicht nach.. sogar Kartoffeln.

Vorsicht mit Ausscheidungen bei Lesung am Morgen. Bei schwerem Kater hören die Juroren sich womöglich lieber appetitlichere Texte an.

Zeit, den Text zu verstehen, habe ich nun nicht mehr. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass nicht doch geschossen wird. Die Musik des Textes gefällt mir, die Lücken füllen sich beim Hören im Hirn. Es geht gut aus: Er findet seinen Borsalino wieder. Ich lese Ihnen das einfach mal vor:

11.11.2007 / 22:48 / Ruben Schneider liest: Meditationen (Descartes)

Ichheit (80-89)

Das soll nicht wieder passieren. Was bin ich? – Ein Mensch, sagt man so landläufig. 78 kg speziell angeordneter Eiweissschleim, präzisieren Naturwissenschaftler. Eine res cogitans, ein denkendes Ding, sagt Descartes. Mehr kann man jetzt auch nicht sagen, ob der Eiweissschleim existiert, ist noch nicht bewiesen an dieser Stelle der Meditationen. Bis jetzt weiss ich nur gewiss, dass ich existiere und denke. Selbst wenn ich mich in allem täusche und irre, dann muss es wenigstens denjenigen geben, der sich da täuscht und irrt. Aus meiner 1.-Person-Perspektive ist es also absolut wahr, dass ich existiere, egal für wie lange das jetzt wahr ist. Allerdings ist mir mit dem reinen Wissen um schiere Existenz nicht weitergeholfen. Die Aussage "da existiert was" sagt mir gar nichts. Was existiert denn da?

Was da existiert, im "cogito ergo sum", das ist also eine res cogitans. Mit res cogitans meint Descartes Geist. Und Seele. Und Verstand. Und Vernunft. Jetzt schmeisst er alles in einen Topf. Gestehen wir ihm erst einmal zu, dass das alles dasselbe bedeutet. Zunächst eine andere Frage: Stimmt das überhaupt, dass mein Ich eine res cogitans ist? Über die ganze Nummer mit dem universalen Zweifel kam ich bis zu dem Punkt, dass ich sicher existiere. Aber ich bin ein Individuum. "Res cogitans" ist jedoch eine allgemeine Klassifizierung. Das ist ein Allgemeinbegriff, der für eine allgemeine Klasse steht. Ich bin aber keine allgemeine Klasse. Ich bin Ruben Schneider. Niemand anderer ist ich. Wenn ich = res cogitans und andere Leute auch res cogitans sind, dann sind andere Leute ich. Stimmt ja auch: Kathrin Passig ist ein Ich, Aleks Scholz ist ein Ich, Kai Schreiber ist ein Ich, etc. Aber diese Leute sind nicht ich, sie sind nicht Ruben Schneider. Wie geht das zusammen?

Das Paradoxe ist: Wir alle sind genau in dem das Gleiche, in dem wir radikal verschieden sind: Im Ich. "Ich" besagt Individualität. Aber Individualität ist das, was wir alle gemeinsam haben. Jeder ist ein Individuum. Also sind wir in dem, in dem wir Individuum sind, nicht individuell.1 Das ist jetzt der Sprung, der hier im Descartestext passiert: Vom individuellen Ich zum allgemeinen Ich. Das allgemeine Ich kann man in Begriffe packen.2 Johann Gottlieb Fichte wird dazu später das tolle Wort "Ichheit" erfinden. In der klassischen Scholastik nannte man das Geist oder Vernunft. Das ist etwas Individuelles und Überindividuelles zugleich. Geist, Denken, Vernunft, das ist etwas, was jeder privat in sich hat, was aber dennoch etwas Öffentliches ist. Andernfalls könnten wir überhaupt nicht kommunizieren und jeder würde in seinem Kopf von anderen Köpfen radikal verschiedene Gedanken haben, die nicht mitteilbar sind, weil sie der andere nie verstehen wird. – Haben Sie verstanden?

1Für Fachchinesen: Dasselbe, was wesentlich Individualität konstituiert, konstituiert wesentlich Nichtindividualität. Im Ich bin ich numerisch verschieden von anderen Ichs und qualitativ identisch mit ihnen. Dasselbe Ich ist einmal token, einmal type.

2Das individuelle Ich kann man nicht in Begriffe packen. Ein Individuum ist keine blosse Ansammlung allgemeiner Merkmale. Versuchen Sie also mal, Ihr Ich ohne allgemeine Worte zu beschreiben. Sie können es dann höchstens mit Ihrem Eigennamen benennen. Man stelle sich vor, es gäbe nur Eigennamen. Dann könnte man gar nichts mehr beschreiben. Dann gäbe es nur solch unverschämte Sätze wie "Ruben Schneider ist ein Aleks Scholz". Jede Beschreibung (also kein blosses Hindeuten oder Aussprechen eines Eigennamens), geschieht durch allgemeine Ausdrücke, d.h. sowas wie "X hat blaue Augen, ist blau im Gesicht, ist 1979 geboren,...". Doch durch bloss allgemeine Ausdrücke trifft man das Individuelle auch nicht. Das Individuelle erschöpft sich nicht in einer reinen Kombination von Allgemeinheiten. Die Scholastik sagte deshalb: Individuum est ineffabile, das Individuum ist unaussprechbar, d.h. nicht allgemein und daher insbesondere nicht wissenschaftlich beschreibbar, es lässt sich nicht auf eine Formel bringen.

Ruben Schneider / Dauerhafter Link / Buch kaufen und selber lesen

11.11.2007 / 19:31 / Stese Wagner liest: Der grosse Gatsby (F. Scott Fitzgerald)

What can I say? (30-44)

Foto: spali (Lizenz)Ich befinde mich in einem Dilemma. Sehr gerne würde ich euch davon berichten, was sich in diesem Kapitel zugetragen hat. Ja, streng genommen ist das auch meine Aufgabe hier in der Lesemaschine. Aber es gibt da ein kleines Problem. Eine richtige Dandyette erzählt nicht hirnlos alles nach, was sie erlebt, auf der Strasse hört oder auf ein paar Seiten liest. Sie weiss selbstverständlich, dass man Informationen vorsichtig und genau filtern muss, wenn man eine bestimmte fröhliche Plaudertemperatur nicht unterschreiten möchte.

Man kann sich das so vorstellen: Jede Dandyette besitzt eine Art Sieb mit sehr filigranen Öffnungen, mit dem sie gesellschaftlich passende und angemessene Informationen von den schmutzigen, niederen Geschichten trennt. Auch ich habe so ein Sieb. Und wenn ich das nach diesem Kapitel in die seidenbehandschuhten Hände nehme und es sachte hin und her schüttele, dann rieselt nur wenig durch, von dem ich euch berichten könnte: Eine Reise mit der Eisenbahn und ein kleiner Airedale Terrier mit wetterfestem Fell. Oben hingegen ist es randvoll, das Sieb: Moppelige Geliebte, betrunkene Ich-Erzähler, irgendwo liegt darin sogar eine zerschmetterte Nase und blutet hemmungslos ein Nachmittagskleid aus Chiffon voll.

Ich kann es nicht anders sagen: Es ist ein widerlicher Anblick. Seid bloss froh, dass ich euch von so etwas fernhalte.

Stese Wagner / Dauerhafter Link / Kommentare (1) / Buch kaufen und selber lesen

11.11.2007 / 01:12 / Kathrin Passig liest: Alles (von allen)

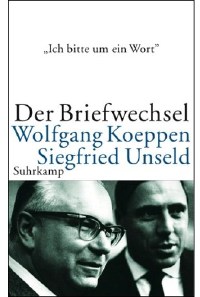

Wolfgang Koeppen – Siegfried Unseld: Der Briefwechsel (9-49, 139, 218, 262, 321, 372, 426, 516)

The Long White Con

(links Betrüger, rechts Betrogener)Eine der schönsten Prokrastinationsformen ist die gründliche Erforschung der Prokrastination. Das wusste John Perry, und weil ich das jetzt auch weiss, habe ich den Briefwechsel zwischen Wolfgang Koeppen und Siegfried Unseld bestellt, in dem sich angeblich Grosstaten auf dem Gebiet der leeren Versprechungen entfalten. Kurzfassung: Koeppen kündigt seinem Verleger Unseld ein Buch an, Unseld versucht 35 Jahre lang, ihn zur Abgabe zu bewegen, Koeppen gelingt es währenddessen, immer wieder neue Vorschüsse aus Unseld herauszuwringen. Das Buch wird nie fertig.

Ich bin mir nicht sicher, ob die Jugend aus diesem Briefwechsel Nützliches lernen kann, denn die Verleger von heute sind vielleicht nicht mehr aus demselben Plüsch geschnitzt wie damals. "Verehrter, lieber Herr Koeppen", so fangen Unselds Briefe an, und mit "Ihr sehr ergebener" enden sie wieder. Im vierten Brief sagt Unseld seinem Autor "für die sechs Monate, in denen Sie am Roman arbeiten" 1000 DM pro Monat zu. Leider können wir aus unserer schlauen Rückblicksperspektive Unselds Optimismus nicht teilen, was weh tut, denn im Schnitt sind Verleger viel nettere Menschen als Autoren. Möglich, dass sie heimlich in ihren Büros oder nach Feierabend herumschreien und nach der Katze treten, aber nach aussen hin ist es ihre Aufgabe, durch ihre sanfte und anrührende Art beim Autor ein derart schlechtes Gewissen zu erzeugen, dass tatsächlich hin und wieder mal ein Buch fertiggestellt wird.

Dass Wolfgang Koeppen nicht gerade von Tatendrang geschüttelt wird, hätte man vielleicht schon 1959 ahnen können:

"Marion und ich überlegten ernsthaft die Reise nach Frankfurt, schreckten aber doch vor einem so gewaltsamen Unternehmen zurück."

Ein knappes Jahr später, von einer Buchabgabe ist in der Zwischenzeit zumindest im Briefwechsel nicht die Rede gewesen, schreibt Unseld: "Lieber Herr Koeppen, ich hoffe, Sie sind trotz aller psychischen Hemmnisse schon kräftig an der Arbeit", und schon im Januar 1961 ist Koeppen "verwundert, befremdet, stutzig gemacht und gekränkt" sowie "schockiert" davon, dass Unseld in einem Nebensatz auf die bereits erbrachten Vorleistungen des Verlages hinweist. "Überdies ermahnen Sie mich, wie ein strenger Vater den faulen Sohn, das Vertrauen des Verlages nicht zu enttäuschen. Ist dieser Zeigefinger nicht zu früh erhoben? (...) Bei mir, das lehrt mich die Erfahrung, besteht die grosse Chance, dass ich termingerecht oder nur wenig verspätet fertig sein werde."

Von der restlichen Entwicklung kann ich nur Zufallsstichproben nehmen:

1966: "Ich flehe Sie nochmals an, schreiben Sie, schreiben Sie!"

1971: "Lieber Herr Koeppen, heute ist der 20. August. Das war doch ein Termin, den wir uns beide gestellt haben. Wie sieht es mit dem Manuskript des Romanes aus?"

1974: "Lieber Wolfgang, in meinem Kopf steht eine Notiz, wonach Du mir bis zum 20. Mai eine Nachricht geben wolltest, ob wir mit dem Manuskript rechnen können. Wie steht es damit?"

1978: "Bitte, lass es mich tun. Ich mag über das wie und wo heute nichts sagen. ich werde mich ransetzen mit dem Vorsatz, es bis zum 13. Juli (Julei) zu schaffen. Ein Risiko bleibt."

1981: "Es war reiner kindischer Trotz, dir zu sagen, dass ich seit Juni keine Zeile am Roman geschrieben hätte. Natürlich habe ich geschrieben ..."

1984: "Lieber Wolfgang, ich lege Dir hier einen Scheck über DM 15.000 an, damit Du rasch in den Besitz des Geldes kommst."1

1992: "Das Schlimmste: Das Versprechen 01. Februar lässt sich nicht halten. Ich bleibe aber dran."

1995: "Lieber Siegfried, ich werde dieses Buch und auch andere Bücher fertig schreiben. Lasse mich das schreiben, störe mich nicht."

Mehr über die schädlichen Folgen von Abgabeterminen für die intrinsische Motivation: Burgess M, Enzle ME, Schmaltz R.: Defeating the potentially deleterious effects of externally imposed deadlines: practitioners' rules-of-thumb. Nach der bisherigen Lektüre wissen wir allerdings nichts darüber, ob Koeppen vielleicht gar keine Lust hatte, einen Roman zu schreiben, ob es ihm also an intrinsischer Motivation fehlte und auch ohne Abgabetermin nichts geschehen wäre. Vielleicht geht das aus den restlichen 500 Seiten hervor, vielleicht auch nicht.2

Gestern Treffen mit Sascha Lobo und dem Verleger des Prokrastinationsbuchs. Der Verleger sanftmütig, rosig und herzensgut wie immer, deshalb sofort wie Akne aufblühende Schuldgefühle. Sascha hat hinter meinem Rücken statt Januar eine Abgabe Ende Februar in den Vertrag schreiben lassen, was vermutlich bedeutet, dass er nicht im Traum an eine Abgabe vor Juni denkt. Muss bei Gelegenheit nachsehen, ob das Jahr erwähnt wird.

Nachtrag 1: Das Buch jetzt willenlos doch vollständig verschlungen habend, weiss ich, dass diese 15.000 kein leichtgläubiger Vorschuss mehr waren. Koeppen hat tatsächlich in den 70er Jahren das eine oder andere geschrieben und wurde dafür bezahlt, nur eben nicht den versprochenen Roman.

Nachtrag 2: Auch diesen Absatz kann ich nach der Lektüre so nicht stehen lassen, vielleicht war das Problem eher das Fehlen verbindlicher Abgabetermine.