05.02.2008 / 08:44 / Bruno Klang liest: Lerche (Dezsö Kosztolányi)

Jenseits von Eden (229-299)

Der betrunkene Vater Vajkay wird von der heiligen Mutter Maria in der Schürze heimgetragen, wo ihn seine Frau zur Rede stellt. Und jetzt, endlich, platzt es aus ihm heraus, wir lieben sie nicht, sie ist hässlich, so hässlich. Da steht sie nun zwischen beiden, die ausgesprochene Wahrheit: "So starrten Lerches greise Eltern einander an, im Hemd, mit blossen Füssen, fast nackt, die zwei ausgetrockneten Leiber, aus deren Umarmung einst das Mädchen hervorgangen war." Dann geschieht – nichts. Beide gehen zu Bett.

Kosztolányi schreibt "Lerche" im Jahr 1923, also vierundzwanzig Jahre nach den geschilderten Ereignissen. Es ist eine verlorene Welt und Zeit, die er dort beschreibt, und vielleicht ähneln sich sein Protagonist und Kosztolányi auch, wenn Vater Vajkay nach langer Zeit wieder das fast vergessene gesellschaftliche Leben wiederentdeckt, so wie Kosztolányi sich seine verlorene Heimatstadt Szabadka wieder herbeischreibt.

Oder stellen Sie sich vor, Sie müssten heute einen Roman über das Jahr 1984 schreiben. Damalige Ereignisse, Gespräche, Denkweisen sind so weit entfernt, dass ein erheblicher Übersetzungsbedarf bestünde, als wäre das Zeitalter selbst eine Vorläufersprache wie Mittelhochdeutsch. Es sei denn, Sie unterstellen Zeitgenossenschaft bei Ihren Lesern, und diese beherrschen das Mittelhochdeutsch von 1984 noch fehlerfrei oder haben die zwischenzeitlichen Lautverschiebungen nur unwillig mitgesprochen.

Am nächsten Morgen holen die Eltern Vajkay ihre Lerche vom Bahnhof ab. Sie hat eine kleine Taube in einem Käfig mitgebracht. Gerade eine Woche war sie weg, aber jetzt sieht ihr Vater, "dass sich eine Art aschgrauer Nebel auf sie gelegt hatte, zart, aber unzerreissbar, ein kaum sichtbares, dünnes, aber starkes Spinnennetz: das Alter, das gleichgültige, nicht gutzumachende Alter, das ihm nicht einmal mehr weh tat, das er im Namen seiner Tochter akzeptierte. So wie sie zu dritt nebeneinanderstanden, glichen sie einander schon." Die Spuren ihres einwöchigen Wohllebens haben sie heimlich beseitigt, und dann gehen sie abends, wie immer schon, ins Bett, und Lerche weint in ihr Kissen.

Und dann ist es vorbei. Ein merkwürdiges Buch. Mit einem lockeren, heiteren Ton, trotz kaiserlicher und königlicher Gemütlichkeit läuft das Buch in absoluter Hoffnungslosigkeit aus. Das Leben ist vorbei, und wir werden dagegen nichts ausrichten. Aber wenigstens stilvoll, in Leinen auf Bollorépapier.

Bruno Klang / Dauerhafter Link / Buch kaufen und selber lesen

19.01.2008 / 15:13 / Bruno Klang liest: Lerche (Dezsö Kosztolányi)

Beim Googeln nach der verlorenen Zeit (202-202)

Kosztolányi schreibt "Lerche" im Jahr 1923, die geschilderten Ereignisse siedelt er allerdings im Spätsommer des Jahres 1899 an. Das ist eine augenfällige Parallele zu einem wesentlich berühmteren und umfangreicheren Werk; in der "Lerche" taucht sogar an zwei Stellen die Dreyfus-Affäre auf. Dazu später; erlauben Sie mir an dieser Stelle eine kleine Abschweifung.

Wenn Sie schon seit längerem planen, selbst eine Verlorene Zeit zu schreiben, wenn Sie öfter schon mit gespitztem Bleistift vor einem leeren Blatt Papier sassen und grübelten, ob Sie sich nicht doch zuerst Ihren "Moby Dick" schreiben, zum Eingrooven, so lassen Sie sich sagen: 2008 ist genau das richtige Jahr. Denn Proust hat ernsthaft mit seiner "Recherche" im Jahr 1908 angefangen. Das ist ein schönes Jubiläum und damit bekommt Ihr Projekt den richtigen astrologischen und jubilarischen Rückenwind. Naheliegenderweise würden Sie die ganze Geschichte genau um 100 Jahre verschieben müssen. Dazu möchte ich Ihnen auch einige chronologischen Handreichungen geben:

Die Welt der GuermantesIdeal wäre es, wenn Sie 1971 geboren wären, aber natürlich hoffe ich, dass Sie das Jahr 2022 gesund und munter überleben. Die Handlungszeit Ihrer verlorenen Zeit spannt sich von 1990 bis 2019, davon ausgenommen ist Ihre Swann-Episode, mit der Sie auch das Buch anfangen lassen. Ihr Herr Schwann lernt Odette (Vorschlag: Sabine) 1979 auf einer Gorleben-Demo kennen. Sie müssen sich allerdings etwas einfallen lassen, warum Sabine eine mésalliance ist; vielleicht ist sie die Enkelin von Adolf Eichmann? Jedenfalls heiratet er sie erst 1989, was Sie dann schön mit dem Mauerfall zusammenkneten können. Ihre Tochter Gilberte (Daniela) lernt Ihr eigentlicher Held Marcel (beide sind Jahrgang 1980) im Jahr 1995 im Tiergarten kennen, seine erste grosse Liebe. Lassen Sie die beiden dann auch einmal auf die Love Parade tanzen und sich SMS schicken.

Wichtiger sind allerdings die Sommerferien 1997 auf Sylt inklusive junger Mädchenblüte und der jungen Albertine (Anja?). Beim anschliessenden Komplex mit den Guermantes und Monsieur Charlus müssen Sie sich etwas einfallen lassen. Marcel lernt Charlus (vielleicht Jürgen Trittin) kennen und trifft die Guermantes (Claudia Roth, Joschka Fischer) auf dem Grünen-Parteitag 1999. Ja, das passt. Ein Jahr später zieht er mit Anja in eine Wohnung am Prenzlauer Berg. Die beiden nerven sich, wozu nicht unwesentlich Anjas lesbische Freundin Andrea beiträgt. Anja stirbt im Jahr darauf, ob durch Autounfall oder im World Trade Center, das müssen Sie selbst entscheiden. Danach verplätschert bekanntlich der Plot etwas, bevor Sie in einem grandiosen Fest 2019 alle Überlebenden noch einmal auftreten lassen.

Wenn Sie finden, das klingt alles mehr nach "Liegen lernen" als nach Proust, mögen Sie recht haben. Vielleicht sind unsere Zeiten nicht mehr so grandios, aber wer weiss, wie wir das nach dem Zweiten Ersten Weltkrieg (2014-2018) sehen. Und bis dahin haben Sie noch viel, viel Zeit.

Bruno Klang / Dauerhafter Link / Buch kaufen und selber lesen

09.01.2008 / 06:11 / Bruno Klang liest: Lerche (Dezsö Kosztolányi)

Einführung in das Tarockspiel (163-202)

Vater Vajkay trifft seine alte Bekannten wieder und wird verführt, doch endlich einmal wieder Karten zu spielen. Er war früher ein stadtbekannter Tarockspieler, und nach kurzer Eingewöhnung lässt er es wieder richtig krachen. Kosztolányi schreibt sich in Begeisterung:

Tarock ist nicht so ein dahergelaufenes Spiel wie die, die heutzutage ausgedacht werden. Es reicht weit in die Vergangenheit zurück, hat vornehme Ahnen. Aus Asien stammt es, so wie unsere heldenhaften Vorfahren, und es verlangt eine verschlungene, orientalische Denkweise.

Das will ich etwas genauer wissen. "Paskiewitsch" wird gespielt, eine der Varianten des Ungarischen Tarock. Ich schlage nach, und zwar in der verdienstvollen Humboldt-Enzyklopädie der Kartenspiele (hier), die in orientalischer Ausführlichkeit ungefähr 500 Spielregeln enthält. Was mich immer fasziniert, ist die Ernsthaftigkeit der Spielsprachen, die wie das Vokabular entlegener Wissenschaften daherkommen:

Eine Einladung wird normalerweise nur bei starkem Blatt mit Trullstück(en) angesagt. Ist zufällig der Pagat der einzige Trull, dann muss der betreffende Spieler beim ersten Ausspielen Pagat Ultimo ansagen.... Man beachte, dass beim Ungarischen Tarock auch ein Solo mit Partner gespielt wird. Trullstücke oder eine durch Sprung angezeigte Tarock XIX oder Tarock XVIII dürfen nicht verlegt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, sich selbst zu rufen, dann darf allerdings die gerufene Tarock nicht abgeworfen werden.

Tarockhand mit TrullstückGrossartig, es gibt Trullstücke, ein Solo mit Partner und man kann sich selbst rufen! Entlang dieser märchenhaften Einzelheiten kann ich mir ein ungefähres Bild machen: das Ungarische Tarock ist ein Stichspiel zu viert, bei dem die Partnerkonstellation wechselt und in jeder Runde neu erspielt werden muss, vielleicht entfernt mit Doppelkopf vergleichbar. Mit der bemerkenswerten Ausnahme des Pokerspiels gelten Kartenspiele heutzutage eher als spiessig und unhip. Dass es gerade das Pokerspiels ist, das die allerniedrigste Komplexität des Spielablaufs mit den höchsten Anforderungen bei der Einschätzung der Psyche des Spielpartners verbindet, ist geradezu ironisch in einer Zeit, der man die höchste Komplexität mit weitgehender Austauschbarkeit der Akteure unterstellt. Jedenfalls sind Spiele besonders eindrucksvolle Formen der Weltsimulation, wie auch Kosztolányi schwärmt:

Wer Karten spielt, geniesst voll und ganz die Wonnen des Vergessens, er lebt in einem anderen Universum, dessen Fläche mit Karten ausgelegt ist.

Selbst wenn man nicht die gesamte Zivilisation, Sprache, Wissenschaft zum Spiel erklärt, was dann alles und wieder nichts bedeutet, sondern sich auf einen engeren Rahmen beschränkt, ist der Altenburg-Stralsunder Anteil an der Welt bemerkenswert. So haben die Kartenspiele ihre Gene an die Computerspiele weitergegeben, etwa bei den Adventures (Patiencen), bei den Aufbausimulationen (Sammelspiele wie Rommé oder Canasta) oder gar den Egoshootern (Stichspiele). Im Sport finden wir mit den Sportwetten sogar Spiele zweiter Ordnung, also Spiele, die sich auf Spiele beziehen. Die Strategien der Banken im Hypothekenbereich sind offenbar den Spielregeln des Schieberamsch entlehnt. Vielleicht ist es sogar die Besonderheit des Sadomasochismus, dass er sich auf der haarscharfen Grenze zwischen darstellender Kunst und Spiel bewegt. Also Trullstücke, wohin man auch blickt.

Vater Vajkay torkelt nach seiner Tarockrunde schliesslich besoffen nachhause. Den Betrunkenen, schreibt Kosztolányi, passiert nichts, denn die Jungfrau Maria trägt sie in ihrer Schürze. Sehr schön.

Detail: Unterdessen erhält Frau Vajkay Besuch von einer Freundin und bietet ihr übrig gebliebene "Theaterschokolade" an. Mir war neu, dass es tatsächlich einen Vorläufer von Kinopopcorn und Fernsehkartoffelchips gibt, aber es ist historisch nur folgerichtig (bzw. vor-richtig, ein Wort, das im Deutschen schmerzhaft fehlt). Die Frage ist nur, ob sich auch eine typische Netzsüssigkeit wird etablieren können, Internetdrops oder Webmäusespeck, Blogbonbons.

Bruno Klang / Dauerhafter Link / Kommentare (3) / Buch kaufen und selber lesen

02.01.2008 / 17:32 / Bruno Klang liest: Lerche (Dezsö Kosztolányi)

Interessierte Abscheu (90-163)

Die Vajkays können ihre Tochter Lerche nicht verheiraten. Aus Scham ziehen sie sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurück. Sie erklären sich ihre Selbstgenügsamkeit wie ein Fuchs die sauren Trauben: das Essen in Restaurants ist schlecht, die Moral zweifelhaft, und schliesslich sind sie ja auch alt. Es hat einen einfachen Grund, warum ihre mittlerweile über dreissigjährige Tochter in die Altjüngferlichkeit rollt: sie ist hässlich.

Rätselbild mit Lerche und zwei Anspielungen Die Wissenschaft hat über die menschliche Schönheit herausgefunden, dass vor allem zwei Faktoren die Attraktivität erhöhen: Jugend und Durchschnitt (auszuprobieren z.B. hier). Der Effekt beruht darauf, dass Durchschnitte höhere Symmetrien erzeugen, oder kurz knapp: alle zusammen sind wir schön, oder waren es. Mit der Hässlichkeit ist es etwas vertrackter. Man könnte annehmen, dass Hässlichkeit einfach nur fehlende Schönheit ist, womit beide auf einer Skala lägen, oder aber dass sie eine eigene Qualität hat oder ist. Hinzu kommt eine eigenartige Asymmetrie: selbst grosse Schönheit fächert sich auf in die Geschmäcker, grosse Hässlichkeit ist hingegen eindeutig. Dazu passt, was Prof. Hamermesh von der Universität Texas herausfand, als er die Einkommensunterschiede von Hässlichen und Schönen untersuchte : tatsächlich hat grosse Schönheit kaum einen Einfluss auf das Einkommen, die Hässlichen hingegen verdienen signifikant weniger. Er fand auch heraus, dass Investitionen in eigene Schönheit eine beschissene Rendite haben. Da sollte man sich selbst lieber schönsaufen, als sein Geld in die eigenen subprimes zu verpudern.

Apropos Varianz der Geschmäcker: mir ist aufgefallen, dass ich Carla Bruni sehr hässlich finde. Ihr neuer Freund bzw. die andere Hälfte der Welt sieht das nicht. Und ihr Freund geriet vor einiger Zeit in Schwierigkeiten, weil er auf wessen Yacht herumschipperte? Genau, auf dem Boot von Vincent Bolloré, den wir ja schon als Lerchenpapierproduzenten kennenlernten.

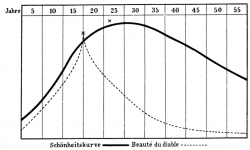

Carl Heinrich Stratz' Analyse kleiner SchlampenBeim Herumsuchen für diesen Artikel stiess ich auf Carl Heinrich Stratz, der um die vorletzte Jahrhundertwende einiges Seltsame über Schönheit herausgefunden hat, unter anderem eine eigenwillige Interpretation der beauté de diable. Nach Stratz ist die Teufelsschönheit mit 17 eine echte Rakete und gibt Anlass zu noch schöneren Hoffnungen (kleines Kreuz). Aber Pustekuchen: der Teufelsbraten schmiert ab und sieht mit 35 ungefähr so aus wie die halbaufgegessenen Pommes Rotweiss, die vor einer Woche in den Hausflur geschmissen wurden. Pfui.

Detail: Grosse Belobigung: sie gebührt Frau Grasdackel, die den Eisenbahnunfall aus dem Netz fischte: wahrscheinlich war es das Zugherunterfallen vom 5.9.1894 in Columbus, Ohio. In diesem Zusammenhang danke ich besonders für den Hinweis auf das Online-Archiv der New York Times, welches Suchanfragen bis 1851 gestattet und sogar Faksimiles ausgibt. Sehr schöne Maschine.

Bruno Klang / Dauerhafter Link / Kommentare (2) / Buch kaufen und selber lesen

18.12.2007 / 22:14 / Bruno Klang liest: Lerche (Dezsö Kosztolányi)

45 U/min (48-83)

Die Abreise ihrer Tochter wirft das Ehepaar Vajkay aus der Bahn. Lerche ist das Rückgrat ihrer Gewohnheiten, und allein sind beide ratlos, was sie mit sich anfangen sollen. Sie schlafen aus. Sie gehen seit langer Zeit wieder einmal essen. Es schmeckt gut im "König von Ungarn", aber das geben sie sich gegenseitig nicht zu. Mir ist zunächst Kosztolányis ökonomischer Stil aufgefallen. Er hat keine Angst vor Sätzen in drei Worten, ganz im Gegenteil, er setzt sie gern einmal dazwischen oder auch hintereinander, wenn das Geschehen auch nur in kurzen Sätzen weitergeht. Der Erzähler ist eher traditionell allwissend, dennoch liest man eine feine Ironie mit, die meiner Vermutung nach auch mit Kosztolányis souveränen Tempi zusammenhängt.

Lesemaschine für alle drei Geschwindigkeiten (Quelle) Der Umgang mit Tempo in erzählender Prosa ist gar nicht so uninteressant. Denn es sind drei Geschwindigkeiten, die da synchronisiert werden müssen: das Tempo des Geschehens, des Erzählers und des Lesers. Und bei einem langsamen Tempo sind es nicht unbedingt die Länge der Sätze, die Anzahl der Konjunktionen oder Relativsätze, die sich in weiteren Untersätzen verlieren, welche das Tempo wie Felgenbremsen drosseln, sondern eher schwierige und ungeklärte Beziehungen aller Satzglieder untereinander, wenn Nebensätze wie alleinerzogene Kinder den Nachmittag alleine verbummeln zum Ende eines Absatzes. Das schnelle Tempo ist hart, kurz, auf den Punkt. Keine Relativkonstruktionen, eindeutige Verhältnisse, keine Gefangenen. Das ist zunächst einmal das einfache Verhältnis zwischen Geschehen und Erzähler, kompliziert wird es erst mit dem Leser durch mehrfache Synchronisierung. So ist es typisch für satirische und ironische Texte, dass der Erzähler mit dem Leser kollaborieren will, und wenn der Text gut ist, sind ihre Geschwindigkeiten exakt aufeinander abgestimmt. Es gibt auch die Situation, dass Geschehen und Erzähler auf die Eigenzeit des Lesers nicht die geringste Rücksicht nehmen, sehr krass bei Thomas Bernhard, aber auch bei Kafka findet man diese zerdehnten oder umgekehrt überhektischen Stellen. Selten, aber auch möglich, sind hohe gleiche Geschwindigkeiten von Ereignissen und Leser, denen ein Erzähler vergeblich hinterläuft, etwa bei Kleist.

Kosztolányis Erzähler ist eher ein Komplize des Lesers, der sich nicht plump anbiedert, sondern sich eben mit Beschleunigungen und Verzögerungen mit dem Leser in einen gleichen Takt bringt. Und das macht einen guten Teil dieser Ironie aus.

Detail: Seite 76: Das Ehepaar Vajkay liest Zeitung: "Zug fällt in Ohio von Eisenbahnbrücke. Zwei Tote und dreissig Schwerverletzte." Eine halbe Stunde Kampfgoogeln ohne Ergebnis. Sollte es jemand aus dem Publikum finden, gibt es eine Grosse Lobende Erwähnung. Der Roman spielt 1899, ich akzeptiere +/- 3 Jahre, +/- 3 Tote und +/- 10 Verletzte. Aber komme mir keiner mit Oregon oder Ottawa.

Bruno Klang / Dauerhafter Link / Kommentare (4) / Buch kaufen und selber lesen